суббота, 30 сентября 2017

ВерховыеНас обучали кордой и бичом,

И загоняли до изнеможенья.

Так совершалось жертвоприношенье.

Так мы смирялись перед палачом.

И проклиная беговой манеж,

И каждый круг испытанного ада,

Несли свой крест от битвы до парада,

Сквозь копоть, мглу и огневой рубеж.

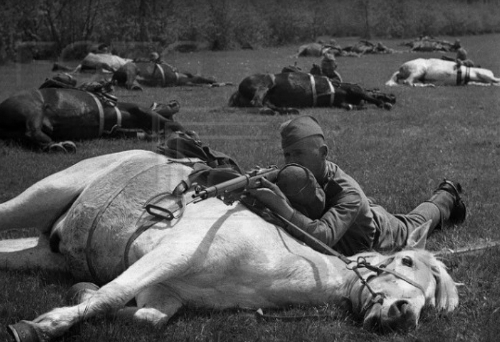

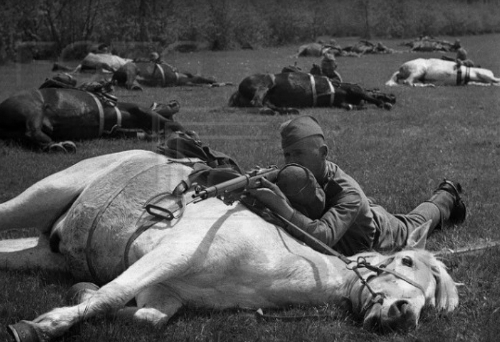

Впервые лошади на войне были использованы свыше 5000 лет назад. С тех времен и до Второй мировой войны эти четвероногие герои прошли нелегкий путь. Их боевая подготовка была более суровой, чем выучка солдат. Преодоление естественного инстинкта этих животных лежало в основе специальных тренировок. Лошадей обучали не бояться стрельбы и запаха крови, избегать оружия, и даже самим атаковать врага в ближнем бою (кусаться, бить копытами).

читать дальшеВот несколько способов приучить коня к шуму выстрелов и взрывов. Тараторин В.В.: «Г.Де ла Бру говорит, что легчайшее и удобнейшее средство приучить лошадей в короткое время к шуму оружия и стрельбе состоит в том, чтобы по одному разу в день стрелять в конюшне из пистолета и бить в барабан; а особливо перед задаванием овса; от чего они будут в сей шум и стук вслушиваться охотно, и скоро к нему привыкнут. Можно приучить лошадь к огню ещё и другим образом. Наперёд дать им пистолет видеть и обнюхать; потом, не заряжая его, спускать перед ними курок, чтобы приучить их к стуку курка и полки, когда они к сему стуку привыкнут, то поодаль от лошади сделать несколько раз с полки вспышку; потом подойти к ней ближе, дабы она привыкла и познакомилась с пороховым запахом и дымом. После того выстрелить самым малым зарядом, сперва вдали, а потом от часу ближе, а наконец и сидя на ней. При всяком же разе надобно к ней подойти, приласкать и дать немного овса, или какой-нибудь другой приманки. С таким же точно терпением приучать её к барабанному бою, шпажному и сабельному стуку и прочим военным крикам».

Важной частью подготовки боевого коня было форсирование водных препятствий. Однако не все породы коней одинаково хорошо плавают, эту особенность приходилось учитывать ремонтёрами, занимающимися закупками лошадей для армии. Тараторин В.В.:«В Финляндии, в Польше и на берегах Волги лошади превосходно плавают и без всякого затруднения переплывают огромные водные пространства; в Африке же, в Аравии и вообще в тех местах, где существуют одни только небольшие и неглубокие речки, которые иногда в летнее время совершенно высыхают, лошади совсем не умеют плавать, и если даже немного оступятся, то обыкновенно тонут. Как бы хорошо лошадь не плавала, но если желают, чтобы она переплыла столько же быструю, сколько и широкую реку, то необходимо, по возможности, освобождать её от тяжестей и всадника. Если под рукой не имеется лодок для склада боевых припасов, то их заменяют небольшими плотами, сделанными из камыша, тростника или фашин, на которые люди складывают одежду, оружие, амуницию и т.д., и потом, привязав их с помощью верёвок к своему телу. В таком виде перетаскивают с одного берега на другой. Кавалеристы должны переправляться без всякой одежды; они должны сидеть верхом только на тех лошадях, которые более других искусны в плавании, и, наконец, управлять теми лошадьми, за хвосты которых придерживаются руками прочие всадники. Подобным образом переправляются через реки татары и поляки. При переправах вплавь никогда не следует сажать двух кавалеристов на одну плавающую лошадь.

При переправах лошади должны плыть отдельными шеренгами в направлении, параллельном течению воды. При этом необходимо наблюдать за тем, чтобы люди смотрели не на воду, а на противоположный берег: иначе они могут быть снесены течением. Они должны держаться за гриву и управлять одной только уздечкой; а чтобы лошади во время плавания не могли путаться ногами, то поводья необходимо держать высоко и коротко».

Что касается выездки лошадей, то в бою от них требовалось послушание и маневренность. Пример довольно жестокой подготовки животных имел место в российской армии: «До 1812 года в нашей коннице для ремонтирования употреблялись нехитрые приёмы. К 1 мая полки, обыкновенно, собирались на 6-недельный кампамент, ко времени которого ремонтёрские команды гоном пригоняли из донских, крымских и украинских косяков молодых лошадей для пополнения лёгкой кавалерии. Лошади, конечно, были необъезженные, почти в совершенно диком состоянии и потому с весною наступало для эскадронных командиров самое горячее дело: надлежало как можно скорее ставить этих дикарей во фронт.

Обычные приёмы выездки состояли в том, что на дикую лошадь накладывали с чрезвычайными усилиями, иногда валя её, мешки с песком, от 5 до 6 пудов весом и гоняли на корде с тяжёлым капцуном до изнеможения. Всё это проделывалось с целью поскорее усмирить дикарку. Дня через 2 её засёдлывали, переваливали через седло те же мешки и повторяли гоньбу на корде. После этого следовала окончательная выездка, которая заключалась в том, что засёдланную лошадь выводили на выгон, где смелый и самый сильный всадник, вооружившись плетью, мгновенно вспрыгивал в седло и, подняв лошади голову и не давая опомниться, начинал хлестать её плетью и пускал во весь опор до полного изнурения лошади. Тогда всадник уменьшал вольт по направлению к конюшне, не переставая, однако, действовать плетью. Лошадь, потеряв последние силы и бодрость, переходила на рысь и шаг, а всадник слезал с неё не раньше, как дотащившись до конюшни. Точно так же проделка повторялась иногда и на другой день, уже при меньшем сопротивлении со стороны животного, и на этом кончался курс выездки: лошадь считалась достаточно приезженной и ставилась во фронт.

Иногда подобная приездка кончалась тем, что животное сразу разбивалось на ноги, или надрывалось и получало запал, так что в полках того времени большинство коней шло в брак. … Кроме того, многие лошади носили, а некоторые опрокидывались» (Ефремов Г.М., Неволин В.Г. Конная подготовка).

Хорошо выезженная лошадь, даже потеряв всадника, продолжала вместе с эскадроном скакать вперёд и таранить строй врага. Нолан приводит по этому поводу один любопытный факт из военной истории:

«В сражении при Стригау, лошадь без всадника, с оторванной ядром задней ногой, присоединилась к эскадрону, и, несмотря на то, что мы несколько раз рассыпались, она оставалась в строю в продолжение всего сражения. По сбору она постоянно возвращалась на то самое место, которое занимала, находясь ещё под седлом».

@темы:

кавалерия,

стихи (авторское),

лошади,

факты из истории